Datenerfassung – die Grundlage für digitale Anwendungen

Ohne Daten keine Digitalisierung: Am Anfang steht immer die Erfassung von Informationen. Hier kommen Sensoren ins Spiel, die physikalische Größen wie Temperatur, Druck, Strom oder Bewegungen aufnehmen und in digitale Signale umwandeln.

Über Interfaces und Gateways werden diese Rohdaten aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt – ob aus einer Maschine, einer Gebäudeinstallation oder einem IoT-Gerät. Die Qualität der Datentechnik beginnt also bei der Präzision der Sensorik und der Zuverlässigkeit der Schnittstellen.

Datenverarbeitung – aus Messwerten werden Steuerimpulse

Damit Daten einen Mehrwert bieten, müssen sie verarbeitet und analysiert werden. Dies geschieht in Rechenzentren, Servern oder Industrie-PCs, wo Algorithmen und Software-Systeme die eingehenden Informationen sortieren, berechnen und auswerten.

Moderne Ansätze wie Edge-Computing verlagern Teile dieser Verarbeitung direkt an den Entstehungsort der Daten – etwa an eine Maschine oder in ein IoT-Gerät im Gebäude. Dadurch werden Reaktionszeiten verkürzt und Netzwerke entlastet. So werden aus einem Messwert ein Steuerungsimpuls und aus Millionen Sensordaten ein handlungsrelevantes Dashboard.

Datenspeicherung – sicher und skalierbar für wachsende Datenmengen

Erfasste und verarbeitete Daten müssen gespeichert werden – sowohl kurzfristig als auch langfristig. Hier kommen Festplatten, SSDs und Cloud-Speicherlösungen zum Einsatz. Während schnelle SSDs vor allem für Echtzeitanwendungen genutzt werden, bieten Cloud- und Datenbanklösungen flexible und nahezu unbegrenzte Speicherkapazitäten.

Besonders in Industrie und Gebäuden sind die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit entscheidend: Redundante Systeme, Backups und abgesicherte Datenbanken stellen sicher, dass wichtige Informationen nicht verloren gehen.

Datenübertragung – die Brücke zwischen den Systemen

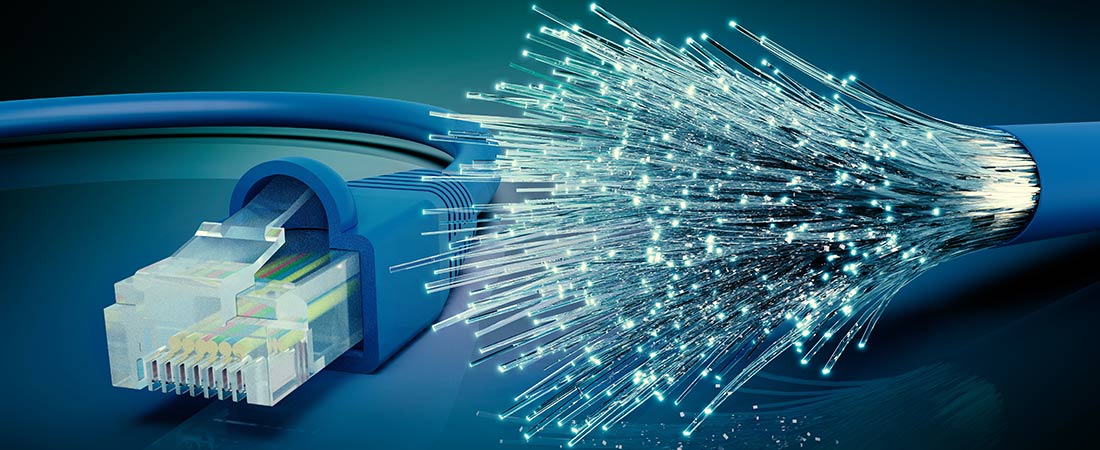

Damit erfasste und gespeicherte Daten auch an den richtigen Ort gelangen, braucht es eine leistungsfähige Übertragungsebene. Diese umfasst Netzwerke wie LAN, WAN oder WLAN, standardisierte Übertragungsprotokolle sowie die physische Infrastruktur – z. B. Kupferverkabelung (Cat 6A, Cat 7) oder Lichtwellenleiter (LWL).

An dieser Stelle wird deutlich: Netzwerktechnik ist ein Teilbereich der Datentechnik. Sie liefert die Datenwege, über die Informationen von der Quelle bis zur Anwendung gelangen und macht damit den gesamten Prozess von der Speicherung bis zur Analyse überhaupt erst nutzbar.

Dokumentation – Transparenz und Struktur im Datenfluss

Ein oft unterschätzter, aber entscheidender Aspekt ist die Dokumentation der Infrastruktur. Sie umfasst Patchfelder, Anschlussstellen und Netzwerktopologien, die systematisch erfasst und gepflegt werden.

Nur so bleibt ein Netzwerk – und damit die gesamte Datentechnik – nachvollziehbar, wartbar und erweiterbar. Saubere Dokumentation bedeutet: Wer heute ein Kabel zieht oder einen Switch installiert, legt den Grundstein dafür, dass morgen jemand anderes fehlerfrei warten oder erweitern kann.